Massivhaus

Wenn Architekten ein Haus für sich selbst bauen, zeichnet es sich gewöhnlich nicht durch ein Mehr an dekorativer Ausstattung aus, sondern durch den Verzicht auf die Unruhe von Vor- und Rücksprüngen, Gauben, Fensterleibungen, Dachüberständen und ein Sammelsurium an Baumaterialien. So ein schlichtes Haus entstand hier zwischen Köln und Bonn, es hebt sich vom schmucken Einerlei seiner Umgebung ab wie ein maßgebendes Urmeter. Der Bebauungsplan gestattete nur eine eingeschossige Bauweise mit Satteldach auf einem Baufenster von 9 x 13 Metern – Standardfestsetzungen für eine kleinbürgerliche „Vorstadtidylle“.

„Innerhalb der Grenzen eines standardisierten Bebauungsplans sprengt das Haus mit heterogenem Raum und Lichtszenarien den Rahmen des Gewöhnlichen.”

Falke Architekten BDA

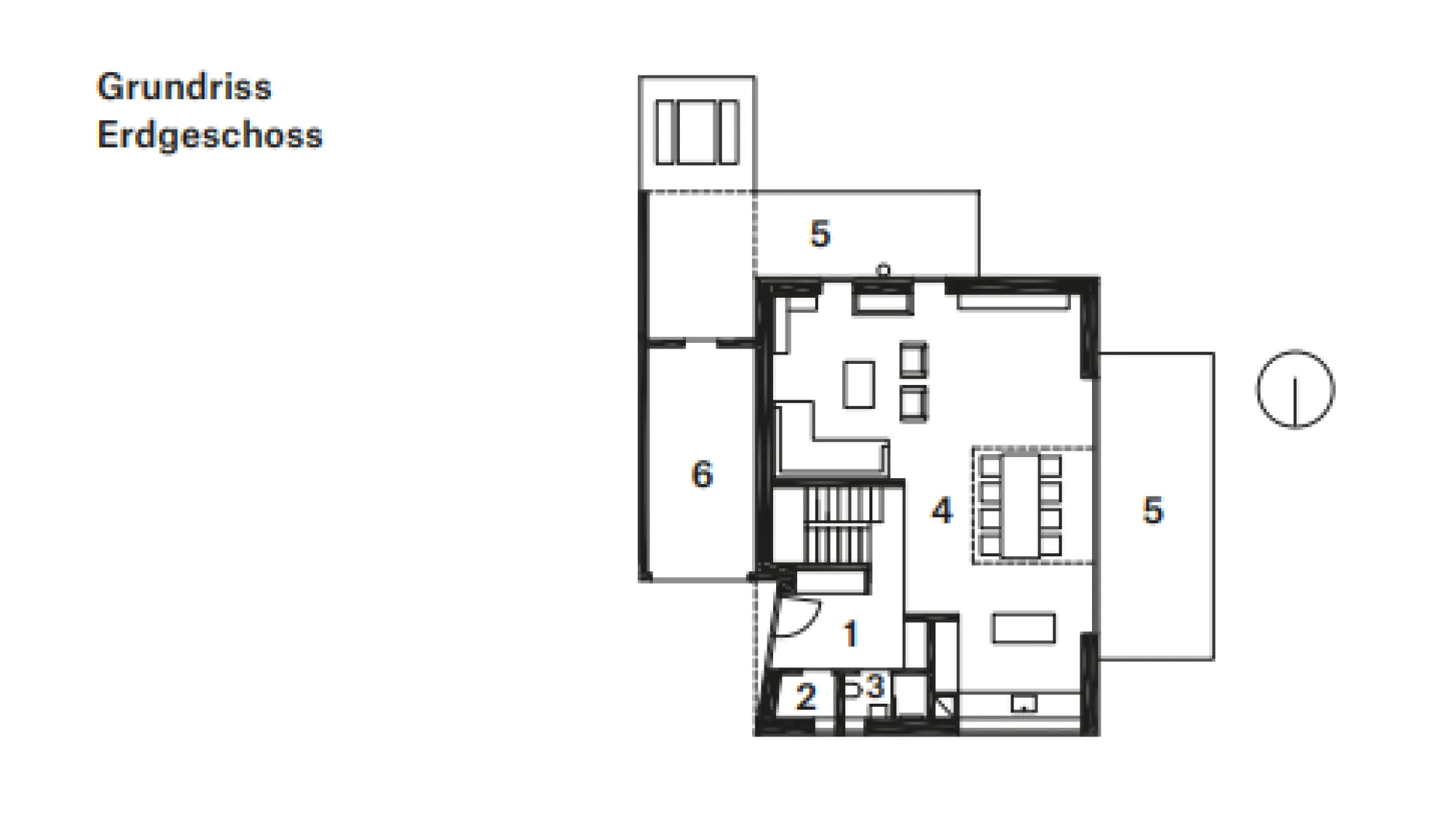

Im Inneren überrascht die lichte Größe. Vom Eingang, der noch statthaft schräg in die Fassade schneidet, führt der Weg durch eine Dielenschleuse ins Zentrum eines offenen Wohnraums, im Mittelpunkt neben der Küchennische der helle Essplatz, über dem der Luftraum bis unter die verglaste Dachschräge reicht. Die Polster arrangieren sich um einen Kamin. Die Podesttreppe führt auf die Kinderebene mit Bad und Ankleide, die Eltern steigen über schmale Stufen bis unter den Spitzgiebel, wo sie ihren Schlafraum mit einer kleinen Nasszelle finden.Bemerkenswert ist die Beheizung des Hauses. Dafür wird ein zehn Kubikmeter großer unterirdischer Wassertank genutzt. Ihm entzieht eine Wärmepumpe Energie, bis er Ende des Winters vereist. Dabei gibt er bei der Umwandlung seines Aggregatzustands zusätzlich Kristallisationswärme ab. Um das Eis zu tauen, transportiert die Pumpe von einer Solarthermieanlage auf dem Garagendach Wärme in den Eistank. Im Sommer funktioniert das Kreislaufsystem umgekehrt, dann wird über die Fußbodenheizung die Raumwärme abgeführt. Auf eine Lüftungsanlage wurde zugunsten einer natürlichen Fensterlüftung verzichtet.